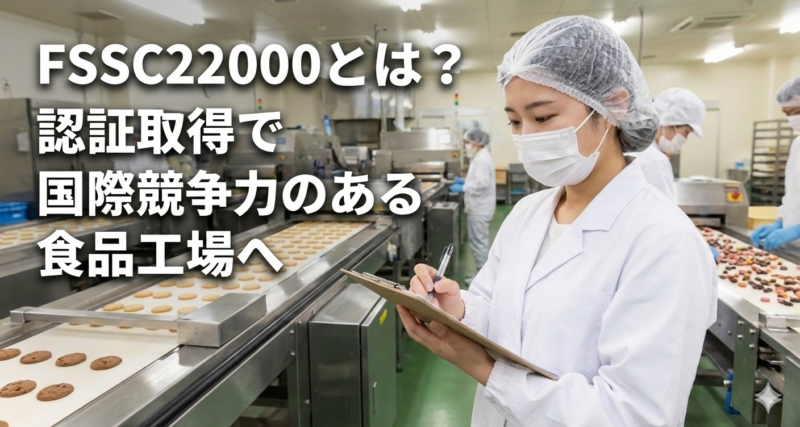

建設コラムColumn

工場建設は、計画から竣工まで多くのステップを経て進む大規模なプロジェクトです。そのため、適切なスケジュール設定が成功の鍵を握ると言えるでしょう。本記事では、工場建設の期間を検討するうえで重要なポイントや、工期を短縮するためのコツ、リスク要因について詳しく見ていきます。

目次

工場建設企画から竣工までの期間は

工場の建設にかかる期間といえば建物工事の期間を思い浮かべる方が多いでしょう。ただし、実際にはその前の企画や設計に必要な期間も含めて、全体的なスケジュールを考えることが大切です。

工場建設の工期の目安とは

まず、いわゆる「工期」、工事が始まってから完成までの期間について確認しておきましょう。

工場建設の工期は一般に、半年から1年程度といわれます。

実際にはご想像のとおりプロジェクトの規模や特性によって異なりますが、ここでは2023年の国土交通省による「建築物着工統計」の、「鉄骨造」の建物の工期を参考にご紹介します。「鉄骨造」は、工場のほとんどで用いられている主流の工法です。

これによれば、建物の面積ごと区分して、最も件数が多い工期は以下の通り。

|

面積 |

最も多い工事期間 |

|

~99㎡ |

3か月未満 |

|

100~699㎡ |

3~5か月 |

|

700~2,999㎡ |

6~8か月 |

|

3,000~9,999㎡ |

9~12か月 |

|

10,000㎡以上 |

13~18か月 |

もちろん、上記より短く完成している建物もあれば、上記より長い工期を必要とした建物もあります。

建物に特殊な性能を要求する場合や、複雑な生産ラインの構築が必要となる場合などは、この目安より時間がかかると考えておいた方がよいでしょう。

建設工事開始までのステップ

工場建設のスケジュールとして工期は重要ですが、工事開始より前の工程のことも考えておきたいとろです。工事を開始するには、最低限以下のようなステップがあり、半年以上を要することも珍しくありません。

1.業者選定(入札) 設計、施工の業者決定(設計・施工分離の場合は入札)

2.基本計画 どのような建物を作るか、コンセプト

3.基本設計 概算や方向性の共有を行うための大まかな設計

4.実施設計 建材や設備の詳細等、実際に建てられるところまで仕様を固める設計

5.積算(見積) どの材料をどのぐらい使うか積算して金額を算出

6.施工計画 工程や機材等の具体的な内容を施工計画書等にまとめる

さらに、多くの場合、見積が出た後に金額を抑えるためにどこを削るかといった調整の時間なども必要になるでしょう。

一つ一つのステップを着実に進めることで、スムーズな工事開始が実現します。

工場建設の全体の期間をできるだけ短縮するために

新しい工場を早く稼働させたい。または補助金申請の都合で期限に間に合わせる必要がある。…等々、完成までの期間を急ぎたいこともありますね。工場建設全体の期間を短くするためには、どんな方法があるでしょう。労働法制の運用も厳しくなり、業者を急かして無理に工期を短縮できる時代ではありません。工場建設で合理的に竣工までの期間を短縮するなら、以下のような方法を検討してみては。

設計施工一括方式(デザインビルド)を採用する

設計と施工の進め方には、大きく、設計施工分離方式と、設計施工一括方式(デザインビルド)の2つがあります。分離方式は採用することで透明化を図ることができる一方、複数の施工業者による入札を実施し、施工業者には新たにインプットの機会を設ける等、手間と期間がかかります。一括方式ならその分の期間が短縮できるのはもちろん、基本計画時でも品薄な資材の手配先を前倒しで探しておく、といった形で初期段階からボトルネックに着手できる点も出てきます。

【デザインビルドについてさらに詳しく知りたい方は、工場建設の設計・施工の記事もあわせてご覧ください】

システム建築の採用

規格化した建築方法を選ぶことで、工期を圧縮する手段もあります。工場で多くの工程を終えて現場では組み立てのみを行い、効率化が図れます。工場建設では「システム建築」と呼ばれる重量鉄骨の工法が、その代表的なもの。規格化した分、複雑な構造に対応できない等のデメリットはありますが、工期短縮と併せてコストや品質面の向上も期待できます。

【システム建築についてさらに詳しく知りたい方は、システム建築とは?の記事もあわせてご覧ください】

IT技術の進歩がもたらすスピードアップ

BIM(Building Information Modeling)などの最新IT技術を活用して建物を初期段階で可視化することで、イメージを共有することができ、迅速な意思決定に役立ちます。また、図面を作成する速度があがり、ミスの防止といった点でも、スピードアップにつながります。

他のITツールの利用、例えばVRで空間を再現したり、専用アプリケーションで生産ラインのデジタルツインを作ってシミュレーションを行うといったことも、同様な効果が狙えます。

工期延長のリスク要因

長く複雑な工程を必要とする工場の建設工事。工期中には想定外のトラブルが起こることもあります。起こりうる工期延長の原因も知っておきましょう。

着工前の意思決定や共有の不備に注意

十分な広さのはずだったが設備スペースが足りない、現場担当の了解がとれていると思っていたが話が通っていない…準備段階でつぶしておけば何の問題のない話も、工事に入った後で気が付くと大きな延長要因になり得ます。

企画・設計の段階で疑問に思う部分をそのままにしたり、情報を共有すべき関係者への確認を後回しにしたりせず、一つ一つしっかりと固めていきましょう。

着工後はトラブルに注意

大きなプロジェクトとなる工場建設。単純に、着工後は施工業者に任せておけば安心、というわけにもいきません。工期を狂わせるリスクは代表的なもので以下のとおり。

・資材調達トラブル

・職人、技術者不足

・設計、施工ミス

・天候、災害の影響

・事故、機械の故障

…etc.

内容や規模によりますが、設計・施工業者だけでは最善の対応をしきれないものもあります。例えば、資材の問題なら発生してすぐに資材の変更の相談ができれば、工期に影響を与えない解決方法が選択できるかもしれません。施工業者とのコミュニケーションを大切に、協力して解決にあたりましょう。

その他のリスク

そのほかにも、建設工事の工期延長の原因には、様々なものがあります。

例えば、人口が多い地域では、注意が必要なのが近隣住民とのトラブル。訴訟等に発展して報道をにぎわせるような事態も耳にします。

また、地下を掘ってみて、工事に大きな影響を与える事実がわかることも。例えば、土の中から木片や杭など「地中埋設物」が発見されたり、地下水の対応工事が必要になったり、時には遺跡が出てきて「埋蔵文化財」の調査で工事ストップ、といった事態も…。

これらは全く予想外なケースもありますが、土地柄である程度予測がつく部分もあります。地域をよく知る業者と相談して、できれば発生させないよう進めたいものです。

スケジュール管理成功のための心構え

明確に竣工の目標が決まっているのであれば、工事を依頼する立場としてもしっかりとしたスケジュール管理が必要となります。設計施工を担う立場からは、以下のようなことを念頭に考えていただくと、スムーズに進む可能性が高いといえます。

プロの意見を早めに聞く機会を

工場建設の企画を固めるうえで、最も重要なのは初期段階での正確な情報収集です。

建物の建築資材等の動向はもちろん、土地の売買や建物・法律関係も幅広くかかわるため、真っ先に着手すべきものが何かは、専門家抜きではなかなかわからないもの。

設計施工一括方式を前提に最初に設計施工業者の選定を済ませ、全ての関係者と早めに相談しながら全体のスケジュールを立てるとスムーズでしょう。

要望の整理や順位付けをしっかりと

企画・設計には設計側のスキルが必要なことはもちろんですが、発注者側でも自社の要望を整理し、何が優先されるべきかを明確にすることで、スピードも品質も各段に上がります。

初期段階での打合せが充実して、品質のよい企画・設計ができていれば、後々のスケジュールの狂いも少なくなります。社内体制づくりや社内会議も大切に、整理や順位付けを進めてください。

設計施工会社等との情報共有を大切に

竣工までの期間を通して、設計・施工会社との情報共有は重要です。企画・設計工程で希望が十分に伝わっているか、全期間で発生する様々な確認事項を早く相談できる体制になっているかなど、社内チェックをしつつ進めていくとよいでしょう。

着工後も報告書や定期的なミーティングで情報共有ができる体制は大切です。ファイル共有やチャット等、デジタルツールの活用で効率的に情報共有を行うことも検討してみては。

工場建設の期間のご相談は経験豊富なヤマウラへ

ヤマウラなら、豊富な工場建設の経験を基に、地域をよく知るスタッフが土地探しや融資交渉も含めてしっかりサポート。幅広いノウハウでスムーズなプロジェクト進行を実現します。工場建設の期間を左右する、土地使用の法的手続きや、補助金申請も全面的にバックアップ。

長野県や山梨県で工場を建設するなら、まずはぜひヤマウラにご相談ください。

長野・山梨で工場の増築を検討している方は、まずはヤマウラにご相談ください。専門的な知識と豊富な経験で、安心かつスムーズに増築計画を進めるサポートをいたします。