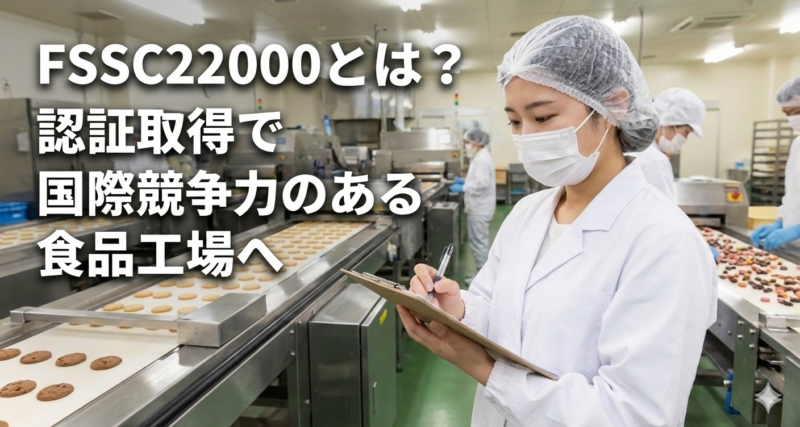

建設コラムColumn

地球温暖化により通年で気温上昇が都市圏のみならず山間部、臨海部でも顕著にみられ、昆虫やクモ、ムカデなど有害生物が冬季以外は多くみられるようになりました。更に空調管理された建物内では厳寒期を越冬することが容易に可能で、有害生物の対処は食品事業者にとって最大の問題であります。

昆虫など有害生物の混入による事案を発生させてしまったら、製品回収・工場の生産停止や信頼を失墜させるなど経営に大きな損失を与えてしまいます。現代の食品産業において、防虫対策は単なる衛生管理を超えた、企業の存続に関わる重要な経営課題です。

本コラムでは、食品工場の計画における防虫対策について、詳しく解説していきます。

目次

食品工場における防虫対策の必要性

食品工場において防虫対策は、力を入れた対処が必要な課題です。その重要性は、多面的に理解する必要があります。

なぜ食品工場で防虫が重要か

食品工場において、食品安全を確保することは最も重要です。昆虫は様々な病原菌や微生物を媒介する可能性があり、製品への混入は深刻な食中毒事故につながる危険性があります。防虫対策は、食品安全を確保する上で第一に考えなければなりません。法規制の観点からも、防虫対策は必須要件です。HACCP(ハサップ)では、虫(有害生物)の管理を一般的衛生管理プログラムの重要項目として位置づけており、監査で不備が指摘されれば改善命令や営業停止といった行政処分のリスクがあります。

SNS社会における企業ブランドイメージの影響

さらに、現代のSNS社会で混虫が混入していたとなれば、混入の画像があっという間に拡散され、企業のブランドイメージに致命的な打撃を与えます。有害生物混入の食品事故を発生させてしまった場合、対策窓口を設け、自社Webサイトや広告媒体を使った全国への周知を行うなど初動対応が求められます。

食品事故を鎮静化させ一度失った消費者の信頼を回復するには、膨大な時間とコストがかかります。

経済面の影響

経済的な観点からも防虫対策は重要です。製品回収、取引停止、損害賠償など、経済損失は計り知れません。防虫対策への投資はこれらのリスクを回避する保険としての意味を持ち、積極的に検討する必要があります。

食品工場における有害生物(昆虫)

食品工場で問題となる有害生物(昆虫)はどういった種類があるか把握しておく必要があります。有害生物について解説いたします。

昆虫の生態的な分類と区分について

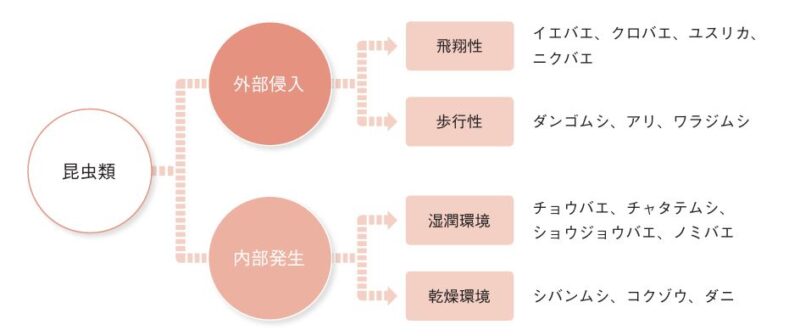

食品工場で発生する昆虫は、下記のように分類・区分できます。

引用:一般財団法人食品産業センター HACCP基盤強化のための「衛生・品質管理実践マニュアル」より

上記のように、昆虫には工場外部より侵入する昆虫と内部にて発生する昆虫があります。

本コラムでは、主に外部より侵入してくる昆虫に対して解説していきます。

外部より侵入してくる昆虫の特徴

外部より侵入してくる昆虫には、飛んで工場に入ってくる「飛翔性昆虫」と、這って工場に入って来る「歩行性昆虫」に分けられます。

主な特徴

| 飛翔性昆虫 | 歩行性昆虫 | |

| 代表的な昆虫(類) | タマバエ類、ユスリカ類、ガガンボ類 | ワラジムシ類、ムカデ類、ヤスデ類、ゴミムシ類 |

| 生息場所 | 生息場所 樹木、排水溝、草地 | 落ち葉や土、植栽のあるとこる |

| 主な侵入口 | 窓やシャッター、換気扇などの隙間から侵入 | 排水溝、側溝、外壁部の破損個所(隙間)から侵入 |

工場外部にいる昆虫は建物の光やにおいに誘われたり、風に乗ってきたり、雨をよけて入ってきてしまったりと様々な原因で侵入してきてしまいます。このような侵入してくる昆虫の特徴を知り、侵入経路を分析することで有効な防虫対策を取ることができます。

具体的な防虫対策の手法

防虫対策は、工場を設計、建設する段階から検討・計画し対策を講じていく必要があります。防虫対策をご紹介していきます。

工場に虫を近づけさせない対策(配置・外構での対策)

外部から侵入してくる昆虫に対し、建物の外部で対策できる手法をご紹介します。

植栽との離隔距離を確保、防虫植栽を採用

植栽は昆虫の住処になりやすい為、工場と植栽は十分に距離(5m以上)を取りましょう。なお、植栽についても虫が寄り付きにくい植栽を選定することも重要です。

植栽との縁を切る

前述に加え、建物外周部に犬走を設ける、外構はアスファルト舗装することで、植栽との縁を切ることができます。そうすることで歩行性昆虫(ダンゴムシなど)の侵入を防止します。

外灯には低誘虫照明(LEDランプ)を採用

多くの昆虫は青色系で紫外線を放つ光に誘引され、集まる特性があります。誘引性の低い低誘虫照明を採用する事で夜間に侵入しやすい飛翔性昆虫(ハエやユスリカなど)を防ぎます。

また、屋外に誘虫灯を設置し、工場から昆虫を引き離す防虫対策の方法もあります。

工場に虫を侵入させない対策(建物での対策)

入出荷口に高速シートシャッター・防虫カーテンの設置

最も虫が入りやすい入出荷口においては、防虫性能のある高速シートシャッターや防虫カーテン等を設ける事が必要です。さらに前室を設け、インターロック(二重ドア化)することで昆虫が入る隙を与えない仕組みにすると良いでしょう。下記は、施工事例になります。

窓はFiX窓(はめ殺し窓)+防虫フィルム貼

FIX窓は開閉できない窓であり、隙間ができにくい構造です。また、FIX窓にはレールがない為、清掃がしやすい点も特徴です。

FIX窓に防虫フィルムを張ることでさらに防虫効果が高まります。

給気口は高性能フィルター付のものを採用

給気口など隙間のできやすい場所から昆虫が侵入するリスクが高いので、注意が必要です。高性能フィルター付きの給気口を採用しましょう。

殺虫灯(捕虫灯)の設置

万が一、工場内に(飛翔性)昆虫が侵入してしまった場合に備え、殺虫灯を設置することが不可欠です。昆虫がさらに中の方(製造ライン)へ入らないよう対策をしましょう。

まとめ

今回は、食品工場における防虫対策について解説しました。これまで紹介した対策は建物に関わるもの(ハード面)ですが、工場を運営するにはハード面での対策だけでなく、食品衛生管理における5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・習慣)や監視システムなどソフト面での対策も必要です。5S活動を徹底することで万が一、昆虫が工場に侵入しても繁殖を抑え、混入のリスクを軽減する事ができます。

ハード面とソフト面の両方から防虫対策を検討し食品工場の建設や運営について計画すると良いでしょう。

食品工場の防虫対策をご検討はヤマウラに

ヤマウラでは、工場建設時に発生や侵入及び製品への影響の恐れがある害虫を特定し、建物各所や排水設備・緑地など潜在的な有害生物のアクセスポイントへの対策をご提案します。

食品工場の設計から建設までワンストップでお任せいただけます。

ヤマウラ食品工場建設専門ブランド「オイシールド」サイトはこちら

長野・山梨で食品工場を検討している方は、まずはヤマウラにご相談下さい。さまざまな食のニーズにお応えし、市場の変化に合わせた事業のサポートをいたします。