データセンター立地における

“安全性”の重要性

クラウド社会の中枢を担うデータセンターにおいて、安定稼働を支える「災害リスクの低さ」は最重要指標のひとつです。

長野県は、地震・台風・洪水など、さまざまな自然災害リスクが相対的に低く、BCP(事業継続計画)上も有利なロケーションといえます。

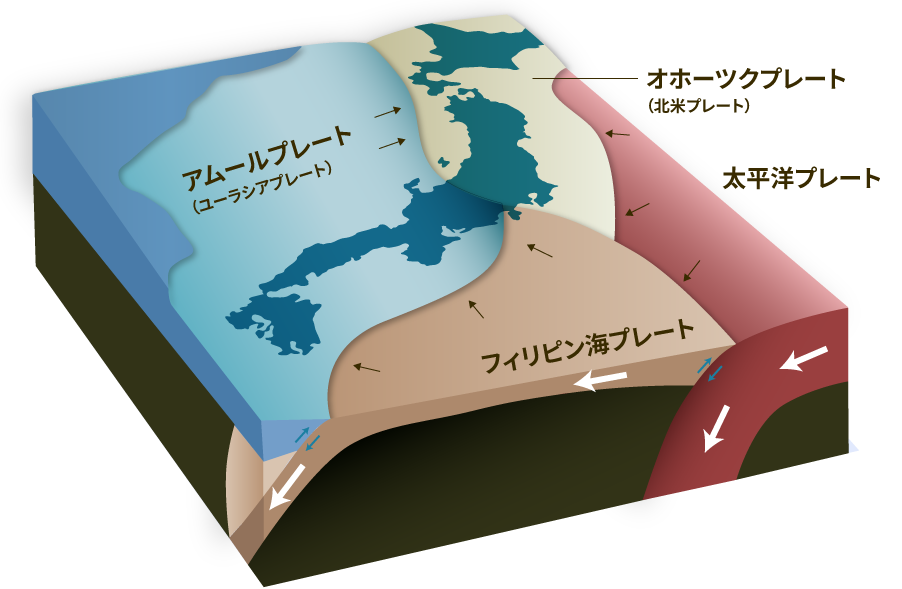

Earthquake Risk

地震リスク:

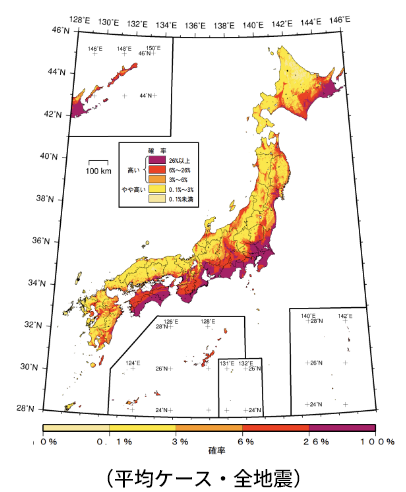

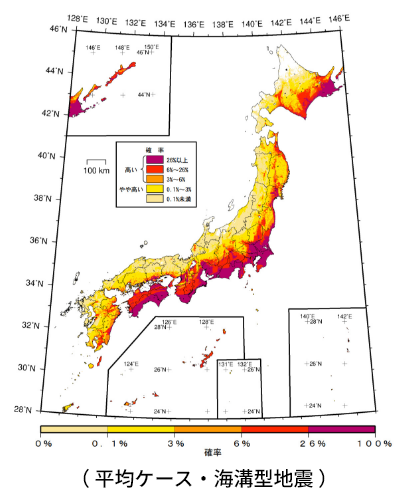

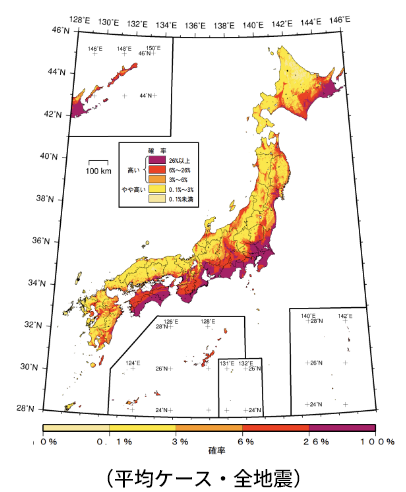

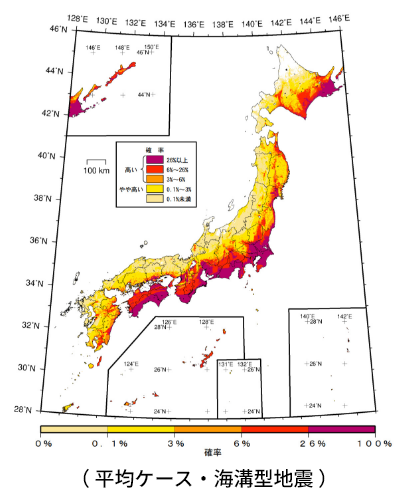

出典:全国地震動予測地図(2020年版)

地震発生確率(震度6弱以上/30年以内)

地震リスク:

比較的安定した地盤

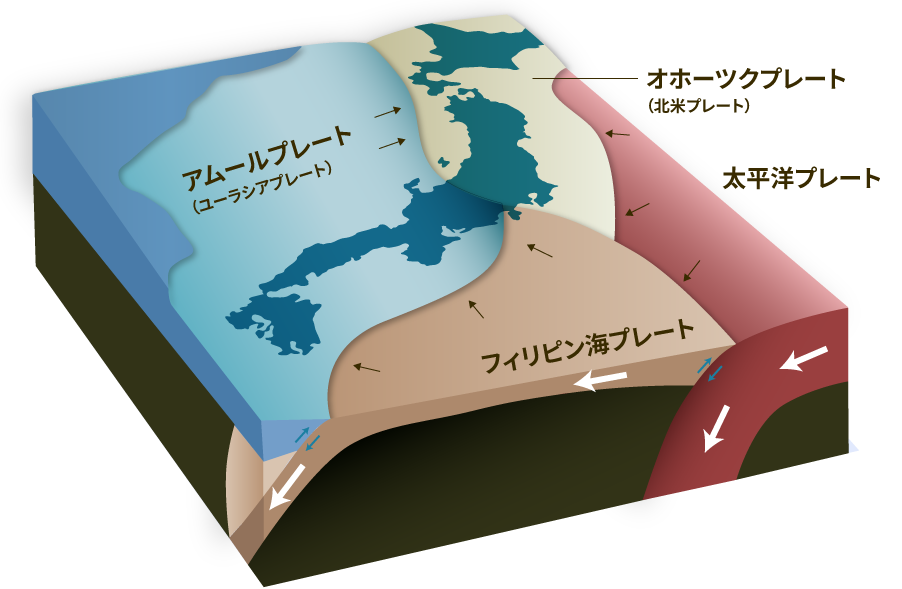

- メガ地震の発生確率が比較的低い

- 長野県は中部山岳地帯に位置し、活断層は点在しているものの、地震動エネルギーの蓄積状況や過去の地震履歴から見て、プレート境界型の巨大地震(いわゆるメガ地震)の発生リスクは限定的です。地質的にも比較的安定しており、長期的なインフラ稼働が求められるデータセンター運用に適した立地といえます。

- 30年以内に震度6弱以上の

地震が発生する確率は5〜10% - 内閣府が公表する「全国地震動予測地図(2020年版)」によれば、長野県内の多くの地域では、30年以内に震度6弱以上の地震が発生する確率は、5〜10%程度とされています。これは、日本全国の中でも比較的低いリスク水準に位置し、災害リスクを考慮する施設選定において重要な指標となります。

- 首都圏に比べて、

はるかに低い地震リスク - 例えば、東京23区では同条件下での震度6弱以上の地震発生確率が20〜40%と予測されており、長野県とのリスク差は明らかです。事業継続性(BCP)を重視する企業にとって、長野県は都市部に比べて地震リスクが低い、安全性の高い選択肢となります。

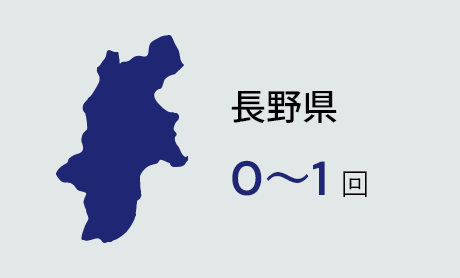

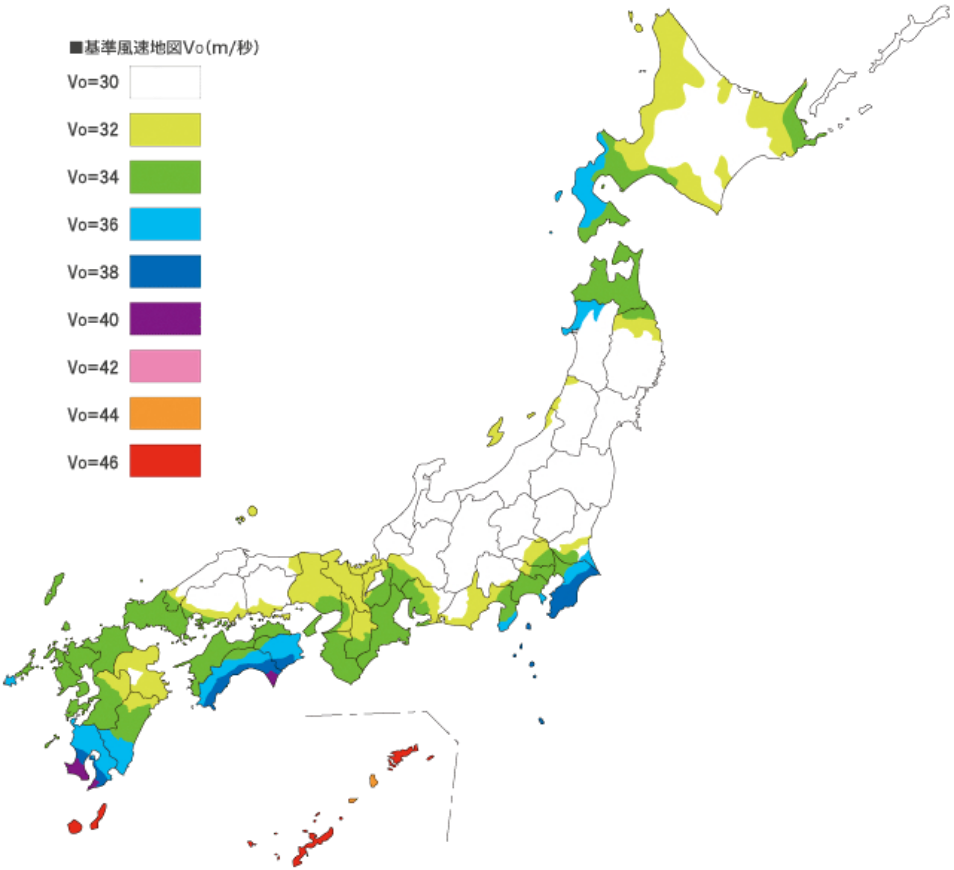

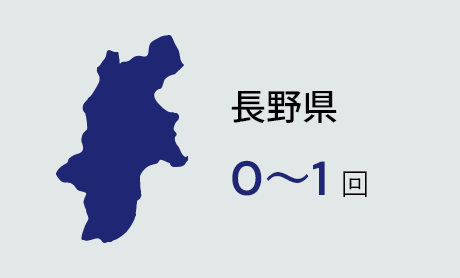

Impact Of Typhoon

台風の影響:

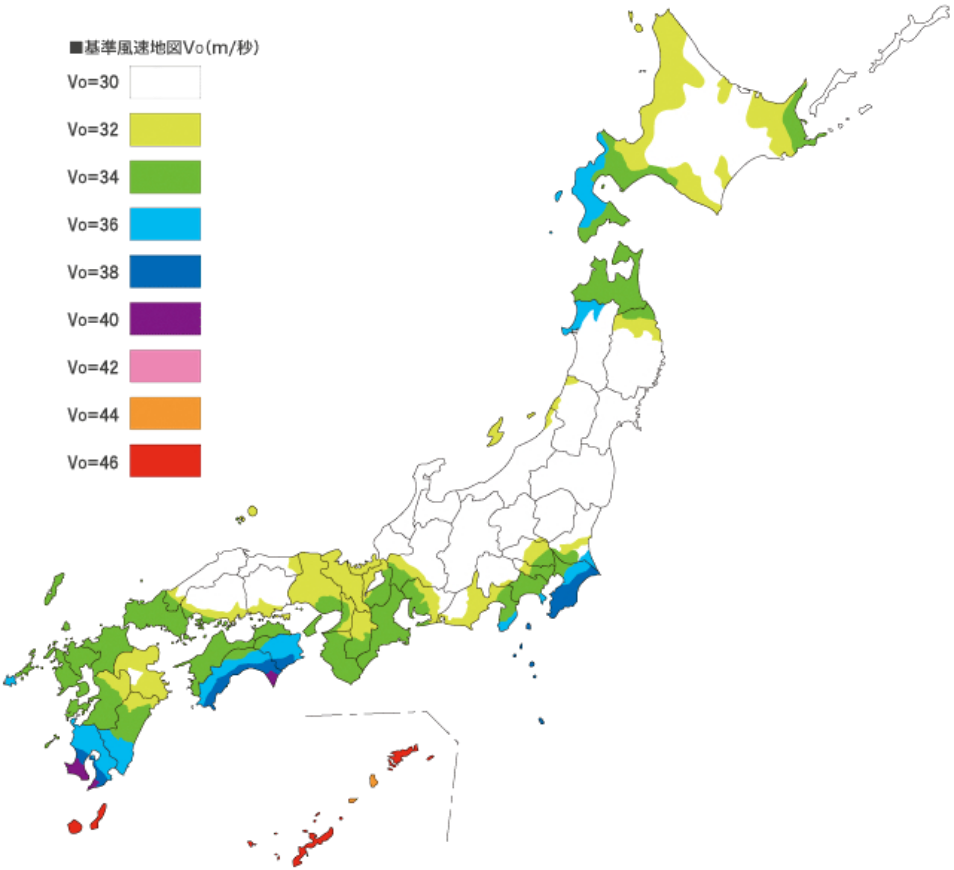

強風(30m/s以上)の年間発生回数

台風の影響:

内陸県ならではの優位性

- 内陸県のため

台風の直撃リスクが極めて低い - 長野県は、日本海や太平洋に面していない内陸部に位置しており、台風が直接的に上陸するケースはありません。この地理的特性により、強風や高潮といった台風特有の被害リスクが大幅に抑えられます。

- 風速30m/s以上の強風は

年0〜1回程度 - 気象庁の過去30年の観測データによれば、長野県内で風速30m/sを超える強風が観測されるのは年間平均で0〜1回程度とされています。これは全国的に見ても非常に少ない頻度です。

- 沿岸部と比較して明確な安全性の差

- 和歌山県や三重県などの沿岸地域では、毎年複数回の強風被害が報告されています。長野県はこれらと比較して、台風による被害リスクが明らかに低く、安定した環境が保たれています。

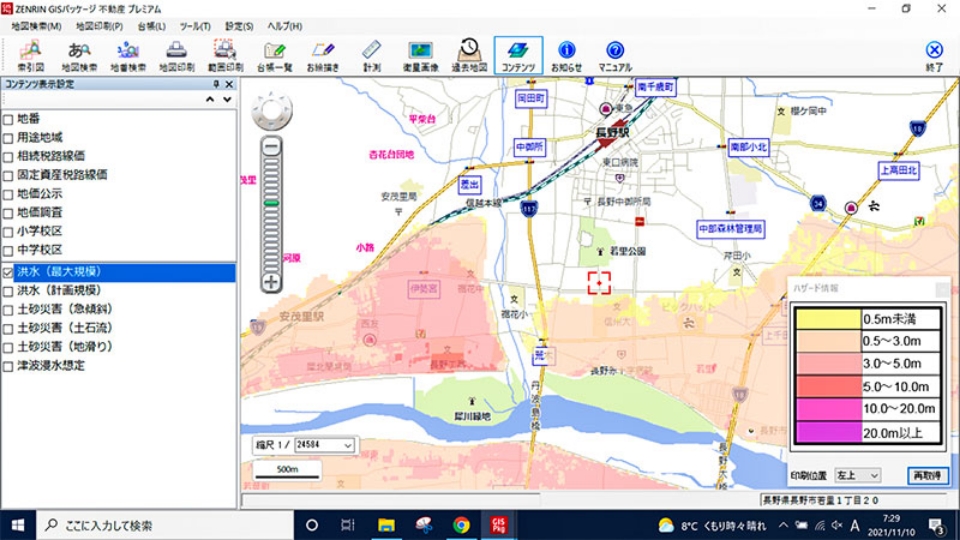

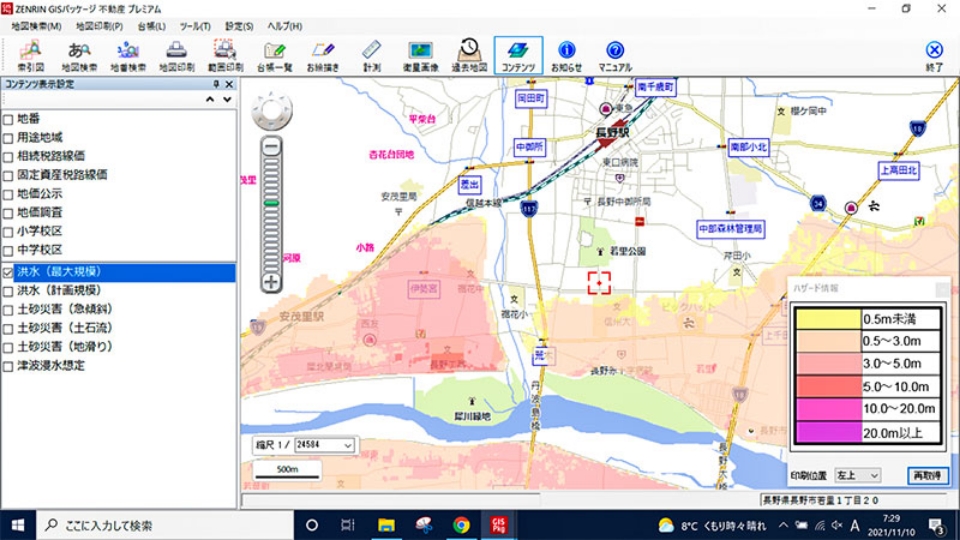

Flood And Heavy Rain Risk

洪水・豪雨リスク:

洪水・豪雨リスク:

地形特性を活かしたリスク低減

- 急峻な地形が

浸水リスクを自然に抑制 - 長野県は山岳地帯に位置し、平野部が限定的なため、大規模な浸水が起こりにくい地形特性を有しています。これにより、河川氾濫や広域水害のリスクが自然と軽減されます。

- 全国平均を下回る浸水想定区域率

- 国土交通省の洪水ハザードマップによると、長野県の浸水想定区域率は全国平均(約3〜5%)と比較して2%未満と非常に低く、洪水リスクが相対的に小さいことがデータで裏付けられています。

- 浸水想定外エリアの選定がしやすい

- 平野部が少ない一方で、標高が高く安定した立地が点在しており、データセンター用地として浸水想定外の安全な場所を選定しやすいのが大きな利点です。これにより設備やサービスの安定運用が可能になります。

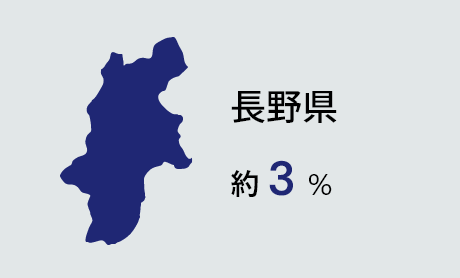

Landslide Disaster

土砂災害:

土砂災害危険区域指定率

土砂災害:

用地選定でリスクは最小化可能

- 局所的に存在する

地すべり・土砂災害リスク - 長野県は山岳地帯に多いため、局所的な土砂災害リスクは存在しますが、データセンターの用地選定で安定した地盤の地域を選べばリスクはさらに軽減可能です。

- 全国平均並みの土砂災害危険区域率

- 国土交通省のデータによれば、長野県の土砂災害危険区域指定率はおおむね約3%前後で、全国平均(約2.4%)と比較しても大きな差はありません。特定地域に偏在しており、広域的なリスクではありません。

- 安定した地盤の選定で

リスクは最小限に - 用地選定時に安定した地盤や土砂災害警戒区域外を優先することで、災害リスクは大幅に軽減可能です。地質調査やハザードマップを活用することで、安全性を確保した立地選定が実現できます。